いつも食べるものが決まっていたおじいちゃんは

その代表格であるきゅうりが冷蔵庫にないだけでよく家出をした。

簡単にいえば、お騒がせ屋だった。

「おじいちゃんが死んじゃったらどうしよう。」

幼かった私には地獄だった。

定期的に繰り返されるおじいちゃんのプチ家出に疲弊した。

親同然のおじいちゃんなのだから。

不安で堪らなかった。

ただただ不安だった私が大人になるにつれて分かってきたことは、

”きゅうりがない→大事件→大切にされてない俺→どうせ俺なんて→家出→

俺という存在を認めてほしい”とゆうおじいちゃんの心理だった。

おじいちゃんも自分の自己肯定感の低さに苦しんでいたのだろう。

そうでもなければ、成熟した大人が“きゅうり”がないだけで家出はしない。

きゅうりを特別なものにしてしまった原因はおじいちゃんの怒りだった。

自転車で家出

四六時中、寝間着姿で過ごしていたおじいちゃんが、

よそ行きのスラックスに着替え、シャカシャカのジャンパーを羽織る。

その辺りから家の空気が変わり始め、おじいちゃんの感情は更に高ぶった。

止める家族を振りはらい、自転車で出発。

すぐに父がおばとおじいちゃんの兄弟に連絡をした。

皆で待ち構えること1時間。

おじいちゃんの自転車が砂利道を登ってくる音がする。

皆が駆け寄り慰めると同時に、まるでマラソンのゴールテープをきるかのように、

華麗なゴールを決めるおじいちゃん。

取り囲む大人たちの安堵の顔が並んでいた。

そのどちらもが、私の記憶に鮮明に残っている情景で、

何よりもおじいちゃんの無事の生還と大人達の

“無事に終わった”表情に心の底から安堵した。

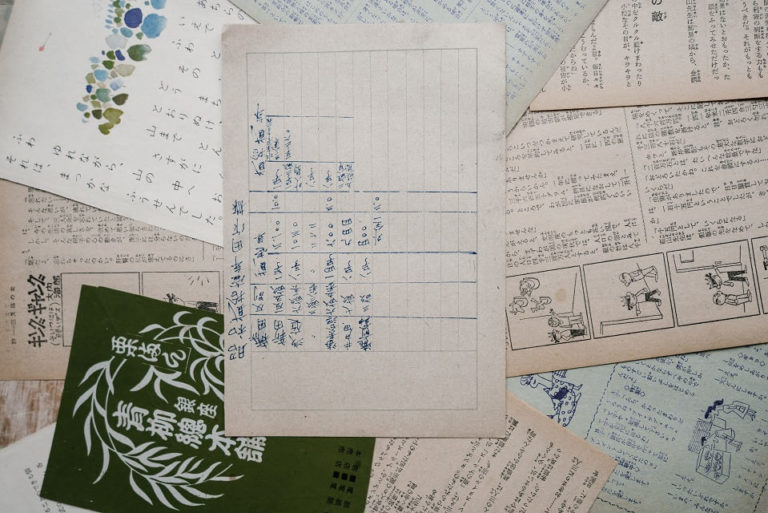

日記に書かれたバカヤロー

不満とともに生きた孤独なおじいちゃんの心は、

日記に殴り書かれたいくつもの

【大きなバカヤロー】によって支えられていたのだろうか?

遺品整理でみつけた一冊の古いノート。

いくら血の繋がった家族と言えども、

人様の日記を覗き見する事でこんなにも

罪悪感を纏うのだと身をもって知ることになった。

まさかのバカヤロー。

涙と笑いが止まらなかった。

大切なおじいちゃんが、楽しい、嬉しい、と感じたことを

どうしても日記の中で見つけたかった。

私が会いに来た事が書いてあった。

ようやく”普通の筆圧”で書かれた内容も見つけることができて、

おじいちゃんよかったね、と思った。

大事なことほど偽り隠される

生前のおじいちゃんの言動は、

孫へ向けられた過干渉として鎮座した。

大切なものを抱えること、

生きていることまでもが、

ものすごく不安だったのだと思う。

孫の習い事は勝手に辞めさせ、

一歩家から出れば殺されると毎日唱えていた。

わたしは友達を家に呼ばないといけないような時には、

細心の注意をはらった。

理由はおじいちゃんが「悪いことをしていないか?」と10分おきに確認に来るから。

いつもの寝間着姿で。

この習慣は私が一人でいても友達といても同じだった。

自分の家の違和感を

“ただの頑固”では到底収まりきらないおじいちゃんの感情を

死んでも友達に気付かれたくなかった。

「家に入る時はお邪魔しますと言ってね。」

「静かにしゃべってね。」

おじいちゃんの怒りを隠すのに必死だった。

今振り返れば、間違いなく違和感があっただろうと分かる。

けれど、小学生のわたしが考えた最善の策だった。

おじいちゃんを怒らせないように、

なおかつ出来るだけこの家が自然に映るように。

友達を家に呼ぶということはわたしにとって試練だった。

思えばその頃から、自分を偽って生きる癖が付いていたのかもしれない。

大好きなおじいちゃんのご機嫌を取り、

片や外ではその違和感を隠し続けた。

どこか自分の任務のように感じていたのかもしれないし、

何かに見捨てられないためでもあったのだろう。

あの頃は漠然としていて、この違和感が当たり前だった。

子供に関心のない父におじいちゃんのご機嫌をとって来いと言われれば、

自分が必要とされている感じがした。

子供は弱者だ。

色々な事情によって、いつの間にか

ありのままの自分で居られなくなった人達がいるという事をわたしは知った。

自分という人間を偽らずに生きたい

こう願う人ほど問題を抱え、問題はその人の深い部分に潜んで見え隠れしている。

大事なことほど目を背けたくなる。

「うちの家族って変なんだよね。」

明るく友達に言えるような自分ならよかったのに。

笑いたい

おじいちゃんが年に一度かニ度程通っていた床屋さんがあって、

滅多に見ることができないおじいちゃんのはにかんだ顔が

そこでは見ることができたのを覚えている。

私を一人家に置いておく訳にもいかないのか、

それとも一人だとおじいちゃんが不安だったのかもしれない。

何度か付いてきてと言われ一緒に行った。

外で誰かと関わるおじいちゃんを見る事が

普段の生活の中で殆ど無かったため、

子供の成長を見守る親のような気持ちで、

その一大イベントをとても嬉しく思った。

必死のハニカミを思い出すたび、

おじいちゃんはありのままで居ていいんだよ、

本当は笑いたいんだよね、と胸が締め付けられる。

孤独な世界で生きるということ

もっと早く、わたしがその核心に気付いてあげられていたら、

もっとおじいちゃんの心を抱きしめる事ができていたら、

良かった。わたしがそばに居たことで、

少しでもおじいちゃんの孤独な世界に光を届けることが出来ただろうか?

孤独な世界で生きるということ

おじいちゃんが心から望んでいたかはわからない。

おじいちゃんはわたしの前では時々笑ってくれた。

いつも不機嫌だったおじいちゃんは、笑うと子供みたいでかわいかった。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

コメント